最近記事を更新しておらず久しぶりの投稿となる。

大阪府市ではずいぶん前から副首都構想を掲げている。

日本では明治維新以降、中央集権的な体制が続いており、東京に行政機関が集中的に立地している。それがあまりに進み過ぎて東京以外の地方が衰退するという弊害が大きくなりすぎたため、近年ではようやく地方へ分散した方が良いのではないかとする意見が増えてきた。

今日、私が本部長を務める自民党社会機能移転分散型国づくり推進本部で、大災害やテロに備え、第2首都圏構想の議論をスタートしました。

過去の首都移転の議論とは違い、京都御所や日銀が在る関西圏で、一時的に首都機能をバックアップできるような備えを検討します。— 高市早苗 (@takaichi_sanae) February 16, 2022

例えば南海トラフと連動して富士山が噴火する可能性が指摘されており、仮に噴火した場合は東京圏は場合によっては数か月単位で機能不全となるため、バックアップ機能を関東以外のどこかに置いておくことは合理的である。

副首都とは何か?から議論する必要がある。定義されていないからイメージは十人十色。中央省庁の一部を移転することだけでなく、新しい省庁を作ることや経済特区を設置することも副首都として定義できてしまう。大阪は政治から離れた自由な都市であることが強みであり、政治機能をむやみに強化すると https://t.co/Y8s7jwOarL

— 大阪の未来構想 (@osaka2theworld) February 17, 2022

私が感じてきたことだが、大阪府市などが提唱している副首都構想はまだ決まった定義がないように思われる。

tweetにある通り、東京の首都機能を一部を大阪に持ってくること(例えば経産省を移転するなど)はもちろんのこと、新しい省庁を作ること、経済特区を設定して大阪の経済中枢性を高めることも副首都と定義できる。

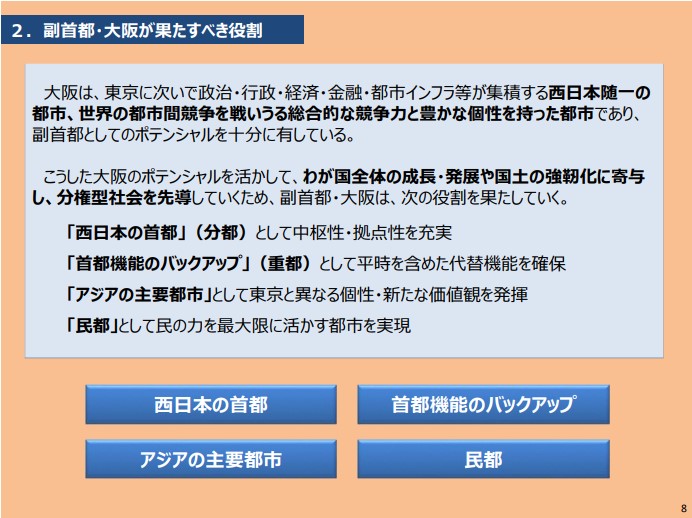

大阪の都市力や中枢性を高めるといった漠然とした方向性を副首都と称しているのだろう。実際、大阪府市の資料を確認しても、首都機能の移転にフォーカスしているというよりも大阪という都市そのものの機能強化に主眼が置かれているように読める。

逆に自由経済都市の強みを失いかねない。大阪は江戸時代は天下の台所、明治以降は東洋のマンチェスターと呼ばれるなど政治機能なしでもやっていけた。私の現状の考えは、関西全域は地方分権し、大阪には経済特区を置くことが最も理想的ではないかと考えてます。

— 大阪の未来構想 (@osaka2theworld) February 17, 2022

ここは私の中でもまだ確立した主張がなく、他にも様々な議論があるだろうが、私の今のところの意見としては、大阪は自由経済都市としての強みを伸ばす制度を導入する方向がよいのではないか、ということである。

関西全域に国の権限の一部を委譲し関西州を作る。そして大阪は香港等と同じように経済特区とする。そうすれば域外からの投資や優秀な人材の流入が盛んになり、今以上の経済発展が期待できるのではないか。

とりあえず政治的な思惑から「政治機能の一部を大阪に置こう」と判断し、大阪をプチ東京化してしまうと日本全体で見てもメリットがない。

高市さんのツイートでは大阪に限定しておらず京都も含まれており(自身の選挙区である奈良も?)、すぐに大阪に副首都的なものを置くという話ではない。ただ、第二首都圏なるものの選定や設置は地域の強みや実情を十分考慮しないといけない。

コメント

「自由経済都市」は割と『江戸時代限定』的なイメージですね。それまではガッツリ「首都圏」なんです。

大阪や関西の「自由」はそんなに底の浅いものではないんです。京大はガッツリ国立で私立ではありませんが自由ですよね?大塩平八郎はガッツリ幕府の役人でしたが幕府に立ち向かった。自由都市堺の時幕府はすぐ近くの京都にあった。むしろ長らく権力のお膝元だったからこそ弊害に気づき自由を尊ぶというか。逆に東京や関東が権力大好きなのは縁遠かったからこその憧れみたいな。

ですので「プチ東京」というよりも、「」東京が全てを支配する体制から抜け出せるという意味で副首都は悪くないです。権力を持つのは自由主義でも共産主義でもそれが成り立つための前提条件としては同じですよね?その使い方をどうするかというだけの話であって。