大阪都構想の賛成派と反対派が真っ向から対立する論点の一つに、「大阪都構想で大阪市は税金を奪われて損をするか否か」がある。

大阪市民にとっては自分たちが支払っている貴重な税金なので、取られ損は嫌であるし、大阪都構想の賛否を決めるうえで重要な論点になる。

今回はその真偽について解説していこうと思う。

記事の内容を要約!

・従来の大阪は府と市がバラバラであり、連携ができていなかった。

・都構想実現後の”大阪都”は都心(大阪市)を中心に物事を考えるようになり、以前より都心へ資源や資金を集中するようになる。

大阪都構想における税金の流れをザックリ説明

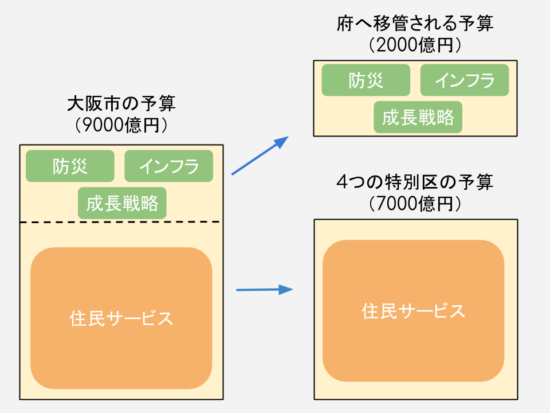

大阪都構想の予算分配割り振り図

大阪都構想の税金の仕組みについてザックリいうと、大阪市の財源(約9000億円)のうち、全体の80%に当たる7000億円が特別区4区に割り当てられる。こちらは区役所の運営や福祉といった地域に近い住民サービスに使用される。

一方、残りの2000億円は広域行政(大阪の成長戦略、防災、インフラ)に関わるとして、大阪府に割り当てられる。

都構想導入のために初期費用(府市の試算では300~700億円)はかかるがそれは一時的であり、二重行政の解消や成長戦略の一本化による効果を考えれば、長期的には十分にペイできる。

上の図を見て分かる通り、制度上は特別区になったからといって税収は変わらないので、住民サービスとは直接関係がない。

大阪府は伝統的に郊外の開発を行ってきた

大阪の成長を阻害してきた理由の一つに、大阪全体の戦略を立案し実行できる組織がなかった点が挙げられる。

「それは大阪府の仕事ちがうの?」といった疑問が生じるかもしれないが、大阪府は基本的に大阪市内の開発に手を出すことができない。市内は大阪市の縄張りであり、大阪府の縄張りは大阪市外(大阪府下)なのである。

- 市内:大阪市

- 市外:大阪府

良くいえば役割分担が出来ているし、悪くいえばバラバラである。

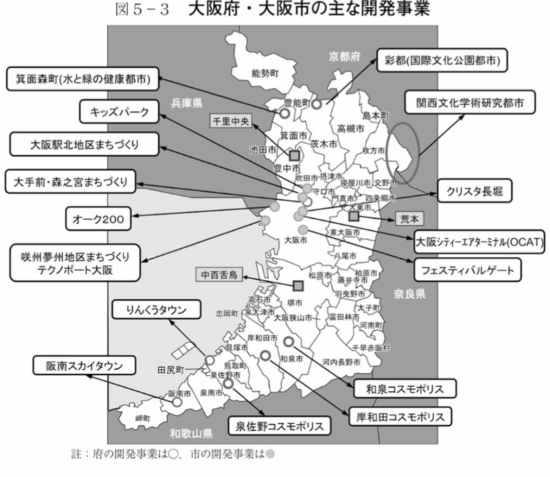

引用元:大阪ー大都市は国家を超えるか(図5-3)

実際、大阪府が行ってきた都市開発はそのほとんどが郊外エリアだ。面白いぐらいに大阪市内での開発例がない。

大阪府が行ってきた開発には、例えば千里ニュータウンや泉北ニュータウンなどがあるが、どちらも郊外の開発である。

一方の大阪市は市内という狭いエリアを管轄としており、大阪全体という広い視点で開発することはできない。

本来は大阪市を中心として関西全体を視野に入れた都市戦略を考える必要があるが、中心となる大阪市が市内のことしか考えられないというひどい状況であった。

大阪都は大阪都心を中心に物事を考えるようになる

インバウンド景気で真っ先に得をしたのは大阪市だった

従来は都心は大阪市、それ以外の郊外は大阪府というように、府と市は別々で仕事をしていた。

人口が増えて何もしなくても税収が増えていく高度経済成長期はこれでもだましだましやれたが、経済成長が止まって府と市の連携が必要な場面になると、府市がバラバラであることの問題が噴出した。

大阪都構想はこの府と市の対立を吸収合併という形で解消させて、大阪都が大阪のリーダーとして関西全体を含めた大阪の都市戦略を立てていこうという構想である。

その恩恵を真っ先に受けるのは、大阪都心つまり大阪市内である。

実際、インバウンド景気に乗って真っ先にその恩恵を受けたのは大阪市内であった。

ミナミ周辺の飲食店は活況となり、市内のあちこちにホテルが立ち並び始め、雇用が大きく増えたた。

2020年1月以降は新型コロナウイルスの影響で小休止状態であるが、今後数年かけてまた前の水準まで戻ってくるであろう。

現在、大阪府市は同じ政党から知事や市長が出ているため、何とか府市の連携が取れている。

松井氏の言葉を借りるならば、実質的には、現在の大阪は都構想のかなりの部分(60~80%)が実現されている”バーチャル大阪都”状態である。

さて、バーチャル都構想状態の大阪では、どの地域の開発が進んだだろうか?

大阪の郊外だろうか?それとも市内だろうか?

下ではバーチャル都構想の具体例を2つ挙げようと思う。

大阪都構想の具体例① 夢洲の開発

まず筆頭は大阪市此花区にある夢洲が挙げられる。

夢洲の開発には、大阪府と大阪市の協力が不可欠だ。土地の所有者は大阪市であるが、対外的に政治力があるの大阪府(府知事)である。

開発許可は市の協力が必要だし、IRや万博の誘致は府の政治力が必要なのだ。

小さな負担金の割合で喧嘩したり、どちらかが協力を渋ったりすればその時点で開発はできない。

一見簡単そうであるが、どちらかが「No」といえば終了となる脆いプロジェクトなのである。

夢洲では2024年にはIRが開業予定であり、2025年には大阪・関西万博がやってくる予定だ。大阪メトロ中央線の延伸がほぼ決定し、近鉄や京阪、JRの延伸まで検討されている。

因みに海外のIR事業者は1兆円近くの投資をすると発表しており、トテツモナイ規模の開発となることが予想される。※税金ではなく民間投資による開発。

大阪の湾岸地域は夢洲開発の効果が表れてきており、此花区周辺の地価も上昇傾向にある。

地価が上がれば固定資産税もアップし、それは直接大阪市此花区(都構想実現後は淀川区?)の税収となる。

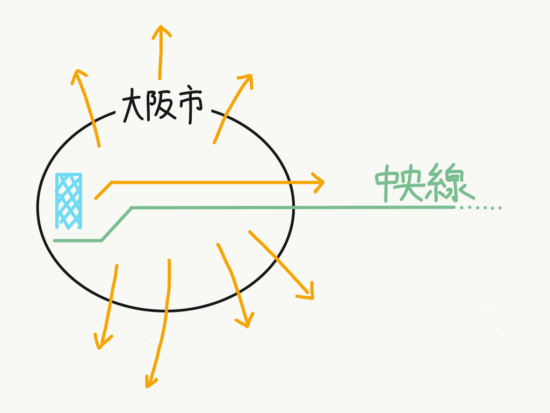

さらに、夢洲の開発が進めば中央線沿線は人が集まるようになり、沿線に住む人も増加する。

中央線は奈良から東大阪市を通り大阪市内に伸びている路線であり、それらの地域にも住民の増加や地価の上昇など経済効果が波及していくだろう。

夢洲の開発により、市内から大阪府全体へ経済効果が波及する

ここでもやはり大阪府の開発エネルギーは大阪市内に強く注がれ、その成長の果実が府全体に広がっていく状況が想像できると思う。

次は観光戦略について考えてみる。

大阪都構想の具体例② 観光戦略

大阪は今、大阪人が予想していた以上に海外から人気だ。2018年にはインバウンドの訪問率が東京を超えて1位になるなど、絶好調。

大阪人は大阪に観光に来た人に対して半ば自虐で「大阪は観光するとこ何もないやろ?!ははは!」という位だから、実は一番驚いているのは大阪の人間である。「何しに大阪に来たんや」と。

さて、話を戻すとして、大阪府と市の連携の具体例として挙げられるのが観光戦略だ。府市一体で2013年に大阪観光局を立ち上げた。

外国人観光客の玄関口となるのは言うまでもなく関西国際空港(関空)だ。関空は大阪府泉佐野市にあり、大阪府の管轄となる。一方観光客の目的地は大阪市内のなんばなど大阪市内であり(将来的には上で述べた夢洲のIRも観光地になろう)、こちらは大阪市の管轄となる。

府市がバラバラに観光戦略を行っていたのでは、大阪中を動き回る観光客のニーズに応えられないのは想像にたやすい。

因みに大阪観光局は府内各地で使えるフリーWi-Fiを5000カ所以上設置したり、デジタルマーケティングで戦略立案をしたり(大阪は夜の観光が弱いので今注力しています)、外国人にお得だと人気の大阪周遊パスを導入するなど、先進的な観光戦略を展開している。

大阪において主要な観光地は市内にある。大阪城は中央区だし、なんばも中央区、あべのハルカスは天王寺区、夢洲は此花区、梅田は北区である。

まずそのような市内にある観光スポットを強化して、その経済効果を大阪府全体に広げていく。

この点は実は2019年4月の大阪府知事に立候補した小西氏も指摘していて、都構想反対の立場から「大阪府全体がバランスよく発展することが重要」という趣旨の主張をしていた。

これまで見てきた通り、大阪市内をハブって大阪を開発することなどできないならである。難波や梅田、心斎橋、天王寺、夢洲これらは全て大阪市内にあるし、主要な鉄道は全て大阪市内を通っている。

今回はあくまで個人の意見ではあるが、大阪都構想によってどのように開発は進むのか?大阪に住む人はよくよく考えて欲しいと思う。

以上です。

コメント

都構想に賛成の方の意見と反対の方の意見を聞いて投票日までに判断したいと思い、ただいま勉強中の者です。

教えてください。予算の政令指定都市大阪の9000億が特別区になれば2000億と7000億に分割されとありますが、国からの9000億は政令指定都市だから出る補助金で、特別区になれば補助金がなくなるのではないですか。

コメントありがとうございます。

9000億円は、大阪市であっても特別区であっても総額は変わらないです。